|

||||

|

|

V. АБСТРАГИРОВАНИЕ У ЖИВОТНЫХ Я настаиваю, чтобы вы или кто-нибудь иной указал мне такую черту... с помощью которой можно было бы отличить человека от обезьяны. Сам я совершенно определенно такой черты не знаю. Но если бы я назвал человека обезьяной или наоборот, то был бы неминуемо отлучен от церкви. Однако как натуралист я, быть может, обязан поступить именно так. Карл Линней, основатель таксономии, 1788 г. «Животные не абстрагируют», — провозгласил Джон Локк, выражая точку зрения, которая всегда господствовала в умах людей. Епископ Беркли, однако, позволил себе язвительно возразить ему: «Если считать неумение абстрагировать чертой, свойственной животным, я опасаюсь, что в их число попадут многие из тех, кого мы называем людьми». Абстрактное мышление, во всяком случае в наиболее тонких его проявлениях, отнюдь не является неизбежным аккомпанементом каждодневной жизни среднего человека. Не может ли быть так, что способность к абстрактному мышлению есть вопрос не качества, а лишь количества? Иными словами, не могут ли животные уметь мыслить абстрактно, но только не столь часто или не столь глубоко, как люди? Нам кажется, что будто животные не очень разумны. Но достаточно ли тщательно изучили мы интеллект животных или же, как в остром фильме Франсуа Трюффо «Дикий ребенок», мы просто считаем, что раз у них нет такого интеллекта, как у нас, то, значит, нет никакого вообще. Говоря об общении с животными, французский философ Монтень заметил: «Почему надо считать, что препятствия к общению между нами заключено именно в них, а не в нас самих?» [ 27 ] Есть, конечно, достаточное количество отдельных наблюдений, говорящих о разумности шимпанзе. Первое серьезное исследование поведения обезьян, включая их поведение в природных условиях, было проведено в Индонезии Альфредом Расселом Уоллесом, соавтором теории эволюции путем естественного отбора. Уоллес пришел к выводу, что детеныш орангутана, которого он изучал, вел себя «точно так же, как и человеческий ребенок в подобных обстоятельствах». И в самом деле, «орангутан» по-малайски значит не «обезьяна», а «человек, живущий в лесу». Теубер вспоминал многие рассказы своих родителей, родоначальников немецкой этологии, которые основали и возглавили первую исследовательскую станцию, нацеленную на изучение поведения шимпанзе в Тенерифе на Канарских островах в начале второго десятилетия нашего века. Именно там Вольфганг Келлер провел свои знаменитые исследования Султана, «гениального» шимпанзе, умевшего соединять две палки, чтобы достать банан, до которого он не мог добраться другим способом. Там же были проведены наблюдения над двумя шимпанзе, которые издевались над цыплятами. Один шимпанзе разбрасывал пищу, приглашая цыплят приблизиться к ней, а в это время другой бил их проволокой, которую до этого прятал за спиной. Цыплята убегали, но вскоре позволяли завлечь себя вновь и вновь бывали избиты. Здесь четко видна комбинация типов поведения, иногда считающаяся чисто человеческой: кооперация, планирование последовательности будущих действий, обман и жестокость. Эти наблюдения показали также, что цыплята обладают очень низкой способностью обучаться избегать неприятностей. До самого последнего времени наиболее серьезные попытки установить общение с шимпанзе выглядели следующим образом. Новорожденного детеныша шимпанзе брали в дом, где был новорожденный ребенок, и обоих воспитывали вместе - две кроватки, две коляски, два стульчика, два горшка, два фартучка, две присыпки. К концу третьего года молодой шимпанзе намного опережал человеческого ребенка в ловкости, в умении бегать, прыгать, лазить и других физических упражнениях. Но в то время как ребенок уже свободно и счастливо болтает, детеныш шимпанзе может лишь, да и то с огромным трудом, произнести только слова типа «мама», «папа» и «суп». Отсюда обычно делался вывод, что шимпанзе лишь в минимальной степени владеют языком, умением рассуждать и другими высшими умственными функциями: «Животные не абстрагируют». Однако осмысливая эти эксперименты, два физиолога из университета Невады Беатриса и Роберт Гарднеры поняли, что нёбо и гортань шимпанзе не приспособлены для человеческой речи. Люди используют свой рот удивительно разнообразным образом — для еды, дыхания и общения. У таких насекомых, как сверчки, которые обращаются друг к другу, потирая ногой об ногу, все эти три функции выполняются тремя совершенно различными органами. Разговорный язык у людей — явление благоприобретенное в результате развития. Употребление системы органов, имеющих другие функции, для общения служит доказательством сравнительно недавней эволюции языковых возможностей у людей. Вероятно, заключают Гарднеры, шимпанзе обладают достаточными языковыми возможностями, которые, однако, не могут быть проявлены из-за ограничений в их анатомии. И они задались вопросом: а пег ли какого-нибудь символического языка, который мог бы базироваться не па слабых, а сильных сторонах анатомии шимпанзе? Тут у Гарднеров родилась блестящая идея: научить шимпанзе американскому языку жестов, известному под названием Амеслан, а иногда как «американский язык глухих и немых» (где «немой» обозначает, конечно, только невозможность говорить, но не мыслить). Он идеально соответствует ловкости рук шимпанзе. Кроме того, он обладает всеми основными чертами словесного языка. Сейчас уже существует целая обширная библиотека с описанными и снятыми на пленку разговорами на Амеслане и других жестовых языках с Уоши, Люси, Ланой и другими шимпанзе, которых изучали Гарднеры и другие ученые. Среди них есть шимпанзе, не только обладающие активным запасом порядка 100-200 слов, но и умеющие различать вполне нетривиальные грамматические и синтаксические конструкции. Более того, они проявляют удивительную изобретательность в построении новых слов и фраз. Увидев впервые утку, плавающую в пруду, Уоши изобразила жестами «водяная птица» — словосочетание, существующее для обозначения утки и в английском, и в других языках, которое Уоши, однако, изобрела в этот момент сама. Лана никогда не видела никаких фруктов сферической формы, кроме яблок, но она знала жестовые обозначения для различных цветов и потому, подглядывая однажды за лаборантом, евшим апельсин, показала на пальцах «оранжевое яблоко». Отведав арбуз, Люси определила его как «сладкое питье» или «фрукт для питья», а съев первую в своей жизни редиску, которая обожгла ей рот, после этого всегда называла ее «плакать больно пища». Маленькая куколка, неожиданно положенная в чашку Уоши, породила фразу «Ребенок в моем питье». Когда Уоши пачкала что-либо, особенно одежду или мебель, ей показывали жест, означающий «грязно», а она впоследствии расширила его значение до общего понятия, означающего всякое недовольство или осуждение. Макаку-резус, которая вызывала у нее неудовольствие, она многократно именовала «Грязная обезьяна, грязная обезьяна, грязная обезьяна». Лана в приступе творческого негодования назвала своего учителя «Ты, зеленое дерьмо». Шимпанзе изобрели немало бранных слов. У Уоши оказалось своеобразное чувство юмора: сидя на плече у своего учителя и, быть может, неумышленно обмочив его, она несколько раз сделала жест, означающий «Забавно». Люси научилась ясно различать смысл фраз «Роджер почесывает Люси» и «Люси почесывает Роджера» (и то и другое действие доставляло ей огромное удовольствие). Точно так же Лана самостоятельно перешла от фразы «Тим ласкает Лану» к фразе «Лана ласкает Тима». Можно было наблюдать, как Уоши «читает» журнал, то есть медленно переворачивает страницы, сосредоточенно вглядываясь в картинки и ни к кому специально не обращаясь, делает знак, означающий «кошка», видя фотографию тигра, и знак «пить», исследуя рекламу вермута. Выучив знак «открыть» по отношению к двери, Уоши распространила это понятие и на портфель. Она также пыталась разговаривать на Амеслане с жившей в лаборатории кошкой, которая оказалась единственным неграмотным существом во всем учреждении. Получив в свое распоряжение такой великолепный способ общения, Уоши была, наверное, удивлена, что кошка не знает Амеслана. А когда однажды Джейн, приемная мать Люси, покинула лабораторию, Люси посмотрела ей вслед и просигналила: «Плачу я. Я плачу». Родители Бойса Ренсбергера, знающего и способного репортера газеты «Нью-Йорк тайме», были глухонемыми, хотя сам он прекрасно и слышал и говорил. Однако первым языком, который он выучил, был Амеслан. В течение нескольких лет он работал за границей, в Европе, по заданию своей газеты. По возвращении в Соединенные Штаты одним из первых полученных им редакционных заданий было ознакомиться с экспериментами Гарднеров, которые они проводили с Уоши. Побыв сколько-то времени в обществе этого шимпанзе, Ренсбергер написал: «Внезапно я осознал, что веду разговор с представителем другого вида с помощью своего собственного языка». Слово «язык» употреблено им, конечно, в фигуральном смысле: на самом деле Ренсбергер разговаривал с представителем другого кила с помощью своей собственной руки. И именно переход от языка к руке позволил людям восстановить способность общаться с животными, утраченную, если верить Иосифу, после изгнания людей из Эдема.

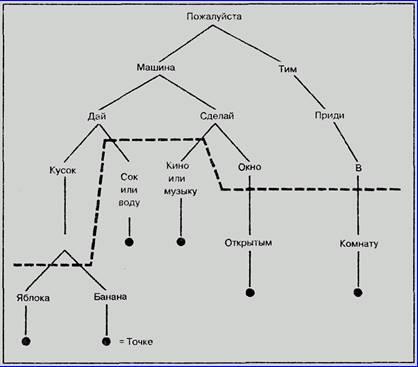

Рис. 12. На рисунке показано логическое дерево, позволяющее обратиться с некоторыми просьбами. Система одновременно вежлива и грамматически правильна: просьба должна начинаться с «пожалуйста» и заканчиваться точкой Кроме Амеслана, шимпанзе и других обезьян обучали многим иным жестовым языкам. В Йеркском региональном центре исследования приматов в городе Атланта, штат Джорджия, их обучают специальному компьютерному языку, называемому (людьми, а не шимпанзе) йеркским. Компьютер записывает все разговоры своих подопечных, даже те, что происходят ночью, когда никого ин людей нет в лаборатории, и с его помощью мы узнали, что шимпанзе предпочитают джаз року, а фильмы про шимпанзе фильмам про людей. К январю 1976 года Лана просмотрела киноленту «Анатомия развития шимпанзе» 245 раз. Вне сомнения, она приветствовала бы расширение фильмотеки. Лана на простом йеркском языке как-то потребовала банан. Машина удовлетворяла многие требования Лапы, однако не все. Иногда в середине ночи Лана в отчаянии обращается к ней с мольбой: «Пожалуйста, машина, почеши Лапу». Впоследствии появились и более сложные вопросы и комментарии, каждый из которых требовал творчески применить ту или иную грамматическую форму. Лана видит созданные ею предложения на дисплее компьютера и стирает те из них, в которых есть грамматические ошибки. Однажды, когда Лана конструировала сложное предложение, ее учитель несколько раз нарочно вставил со своего отдельного компьютерного терминала слово, которое делало предложение Ланы бессмысленным. Она с удивлением посмотрела на дисплей, исподтишка понаблюдала за действиями своего учителя и составила новое предложение: «Пожалуйста, Тим, выйди из комнаты». В том же смысле, в каком мы считаем, что Уоши и Люси умеют говорить, можно утверждать, что Лана умеет писать. В то время когда Уоши только еще начинала развивать свои языковые способности, Джекоб Броновски и его коллега написали научную работу, в которой отрицали значимость употребления Уоши жестового языка, поскольку согласно ограниченным данным, имевшимся в распоряжении Броновски, она не строила ни вопросительных, ни отрицательных конструкций. Однако последующие наблюдения показали, что Уоши и другие шимпанзе прекрасно умели и задавать вопросы и давать отрицательные ответы. Трудно обнаружить какую-либо существенную разницу между тем, как шимпанзе употребляют жестовый язык, и той обычной детской речью, которую мы без колебания относим к проявлению разума. Читая работу Броновски, я не могу не чувствовать, что в нее просочилась капля людского шовинизма — той локковской фразы «Животные не абстрагируют». В 1949 году американский антрополог Лесли Уайт сделал недвусмысленное заявление: «Человеческое поведение есть поведение символическое, символическое поведение есть поведение человеческое». Что бы сказал Уайт о Уоши, Люси и Лане? То, что было обнаружено касательно языка и разума шимпанзе, оказалось любопытным образом связанным со спорами вокруг рубикона, а именно с той точкой зрения, что общая масса мозга или, во всяком случае, отношение массы мозга к массе тела есть характеристика, пригодная для определения разумности. Против этой точки зрения в свое время было высказано соображение, что даже самый маленький мозг людей, больных микроцефалией, все-таки больше, чем самый большой мозг взрослого шимпанзе и гориллы, а при этом микроцефалы обладают способностью пользоваться языком, пусть и грубо нарушенной. Но лишь в относительно редких случаях микроцефалы умеют говорить. Одно из лучших описаний поведения микроцефалов было сделано русским врачом С. Корсаковым, который в 1893 году наблюдал женщину-микроцефала по имени Маша. Она могла понимать всего несколько вопросов и команд и имела некоторые отрывочные воспоминания о своем детстве. Иногда она что-то бормотала, но в словах ее было мало смысла. Корсаков характеризовал ее речь как имеющую «крайне бедную логическую связь». В качестве примера ее бессмысленного и автоматоподобного поведения Корсаков описал поведение своей пациентки во время еды. Когда на стол ставилась пища, Маша ела. Но если еду вдруг неожиданно убирали, она вела себя так, словно трапеза закончилась, благодарила тех, кто ей подавал, и благочестиво крестилась. Если же еду возвращали на место, она снова принималась есть. По всей вероятности, так могло повторяться сколько угодно раз. Мне лично думается, что Люси и Уоши могли бы оказаться куда более интересными сотрапезниками, чем Маша, и что сравнение людей-микроцефалов с нормальными обезьянами не является несовместимым со своего рода рубиконом интеллекта. Конечно, и качество и количество нейронных связей жизненно важны для разумности того толка, которую мы так легко распознаем. Недавние опыты, проведенные Джеймсом Дьюсоном и его сотрудниками в Медицинской школе Стэнфордского университета, дали некоторое физиологическое обоснование идее существования центров речи в новой коре обезьян — в левом полушарии, как у людей. Обезьяны были обучены зажигать зеленую лампочку, когда они слышали свист, и красную лампочку, когда они слышали тон. Через несколько секунд после того, как слышался звук, на панели каждый раз в новом, неожиданном месте включались красные и зеленые лампочки. Обезьяна зажигала соответствующую лампочку и в случае, если ее выбор был правильным, получала в награду лакомый кусочек. Далее временные интервалы между тем, как обезьяна слышала звук и видела свет, были увеличены до двадцати секунд. Теперь, чтобы получить награду, обезьянам приходилось в течение двадцати секунд помнить, какой именно звук они слышали. Затем хирургическим путем удалялась часть так называемой слуховой ассоциативной коры, находящейся в височной доле левого полушария неокортекса. После этого обезьяны очень плохо помнили, какой именно звук они слышали. Спустя какую-то долю секунды они уже не могли припомнить, слышали ли они свист или тон. Удаление той же самой части височной доли правого полушария не оказывало вообще никакого влияния на выполнение обезьянами того же задания. «Это выглядит так, — ответил Дьюсон, — будто мы удалили ту структуру в мозге обезьяны, которая аналогична центру речи в человеческом мозге». В сходных экспериментах на макаках-резусах, но с использованием зрительных, а не слуховых стимулов, как будто не удалось обнаружить различий между двумя полушариями новой коры. Поскольку обычно считается, что взрослых шимпанзе слишком опасно держать в доме (этого мнения, во всяком случае, придерживаются содержатели зоопарков), то Уоши и других шимпанзе, приобщившихся к словесной речи, принудительно отправили «в отставку», как только они достигли половой зрелости. Поэтому мы ничего не знаем о языковых способностях взрослых обезьян и мартышек. Открытым остается и такой интересный вопрос: способна ли мать-шимпанзе, усвоившая язык, передать эти свои знания потомкам? Представляется весьма вероятным, что сообщество шимпанзе, первоначально обученных жестовому языку, сумеет передать языковые знания последующим поколениям. Уже есть некоторые доказательства того, что обезьяны передают внегенетическую, или приобретенную, информацию в тех случаях, когда она необходима для выживания. Джейн Гудал наблюдала детенышей шимпанзе в естественных природных условиях, которые подражали поведению своих матерей и научились решать достаточно сложную задачу — находить нужный прутик, чтобы просунуть его в термитник и достать оттуда вкусные лакомства. Различия в групповом поведении — так и хочется назвать их различиями в культуре — наблюдались среди шимпанзе, бабуинов, макак и многих других приматов. Например, одна из групп обезьян может уметь есть яйца птиц, в то время как соседствующая с ней группа, состоящая точно из таких же обезьян, этого делать не умеет. Приматы знают несколько десятков звуков и криков, используемых для внутригруппового общения и означающих, допустим, сигнал «Спасайся, здесь хищник». Но крики эти несколько отличаются от группы к группе: существуют местные диалектные акценты. Еще более поразительный эксперимент был случайно осуществлен японскими приматологами, изучавшими проблему перенаселения и голода в популяции макак, живущих на одном из южных японских островов. Антропологи бросали пшеничные зерна на песчаный берег. Отделить зерна от песчинок поодиночке было весьма непросто, такая работа потребовала бы больше энергии, чем можно получить от съедания отделенных от песка зерен. По одна блестяще одаренная макака по имени Имо, возможно, случайно или же просто в раздражении бросила пригоршню песка с зерном в воду. Пшеница всплыла, песчинки утонули, и Имо заметила это. Благодаря этому процессу разделения она получила возможность хорошо питаться (точнее, обеспечила себе диету из сырых пшеничных зерен). В то время как более старые макаки с высоты своего положения игнорировали ее, молодые обезьяны сумели уловить значение ее открытия и стали подражать ей. В следующем поколении эта практика получила еще более широкое распространение, а сегодня все макаки на острове знают, как с помощью воды просеять зерна, что является примером передачи «культурных» традиций у обезьян. Ранние наблюдения на Такасакияме, горе в северовосточной части Киюши, населенной макаками, дали аналогичный пример «культурного» развития. Посетители Такасакиямы бросали обезьянам карамель, обернутую в бумажку, — обычная практика в японских зоопарках, с которой, однако, макакам Такасакиямы не приходилось сталкиваться раньше. Играя, некоторые молодые макаки обнаружили, как надо развертывать карамельку, чтобы съесть ее. Вскоре делать так умели все их сверстники, далее навык этот был передан матерям, затем доминирующим самцам (которые у макак нянчат малышей) и, наконец, подросткам, в «социальном» плане далее других отодвинутым от молодняка. Процесс «окультуривания» занял более трех лет. В естественных сообществах приматов существует настолько богатое бессловесное общение, что нет никакой нужды в развитии более сложного контакта посредством жестового языка. Но если бы язык жестов был необходим для выживания макак, не вызывает никаких сомнений, что в качестве «культурного наследия» он был бы передан всем последующим поколениям. Мне представляется, что в случае, если бы всем шимпанзе, не умеющим «говорить», грозила смерть или невозможность воспроизводства, то всего за несколько поколений их язык был бы широко распространен и усовершенствован. Словарь примитивного английского языка, называемого «бэйсик инглиш», содержит около I 000 слов. Шимпанзе уже сейчас освоили более десяти процентов этого словарного запаса. Хотя несколько лет назад это показалось бы самой невероятной научной фантастикой, ныне для меня приемлемо предположить, что через несколько поколений у таких «говорящих» шимпанзе могут появиться труды, посвященные биологии или духовной жизни шимпанзе, написанные по-английски или по-японски (быть может, со словами «записал такой-то» в конце их). Недавно в сопровождении директора я шел по большой лаборатории, исследующей приматов. Вдоль длинного коридора насколько хватал глаз стояли клетки с шимпанзе. Они сидели там по одному, по двое или по трое — такое их содержание типично для подобного рода учреждений (или для обычных зоопарков). Как только мы приблизились к ближайшей клетке, двое ее обитателей оскалили зубы и с завидной точностью пустили в нас струю слюны, враз промочившую легкий костюм директора. Потом они произнесли стакатто коротких ругательств, эхом прокатившихся по коридору, и их тут же подхватили и усилили голоса других заключенных-шимпанзе, которые, безусловно, еще не видели нас, пока весь коридор буквально не наполнился криками и стуком сотрясаемых решеток. Директор сказан мне, что в такой ситуации в нас могут полететь не только плевки, и по его настоянию мы удалились. В памяти моей отчетливо всплыли кадры американских кинофильмов тридцатых — сороковых годов, снятых в огромных и бесчеловечных каторжных тюрьмах, в которых заключенные стучали своими тарелками по прутьям решеток при виде тирана-надсмотрщика. Те шимпанзе, о которых шла речь, здоровы, и их хорошо кормят. Если они «только» звери, если они животные, которые не абстрагируют, тогда мое сравнение — не более чем сентиментальная глупость. Но шимпанзе умеют абстрагировать. Как и все другие млекопитающие, они способны к глубоким переживаниям. Они, без сомнения, не совершили ничего преступного. Так почему же во всем цивилизованном мире, практически в каждом крупном городе, обезьяны находятся за решеткой? Я не жду ответа на свой вопрос, но полагаю, что его, безусловно, стоит задать. Трудно вообразить, какие эмоции испытывает обезьяна, обучаясь языку. Вероятно, больше всего это похоже на то, как открывает для себя язык разумное человеческое существо, у которого серьезно повреждены органы чувств. Хотя, разумеется, глубина понимания, ум и восприимчивость Елены Келлер, которая была от природы лишена зрения и слуха, несравненно выше, чем любые способности обезьян. В ее рассказе об открытии ею языка слышится та же нота, что прозвучала бы и у шимпанзе, умей они описать, как под давлением жизненной необходимости совершили этот великий шаг в своем развитии. Мисс Келлер вспоминает, как однажды учительница собралась вести ее на прогулку: «Она принесла мне шляпу, и я поняла, что иду на улицу, на солнечное тепло. Эта мысль, если можно назвать мыслью бессловесное ощущение, заставила меня прыгать и скакать от удовольствия. Мы спустились по дорожке к колодцу, привлеченные благоуханием жимолости, в тени которой он стоял. Кто-то доставал воду, и учительница подставила мою руку под желоб. Когда мои пальцы оказались в холодной струе, она просигналила в другую мою руку слово ,,вода", сначала медленно, потом быстро. Я стояла, боясь шелохнуться, сосредоточив все внимание на движении ее пальцев. Внезапно я почувствовала смутное ощущение чего-то забытого — трепетное волнение от забрезжившей в сознании мысли, и вдруг мне открылась тайна языка. Я поняла, что вода означает то изумительное, прохладное нечто, что текло по моей руке. Это живое слово пробудило мою душу, дало ей свет, надежду, радость, освободило ее! Конечно, оставались еще преграды, но их уже можно было преодолеть. Я покидала колодец с горячим желанием учиться. Оказывается, у всего есть свое имя, и каждое имя будило новую жизнь. Когда мы вернулись домой, любая вещь, до которой я дотрагивалась, казалось, дышала жизнью. Это происходило оттого, что теперь я видела все с открывшейся мне новой неожиданной стороны». Возможно, самое удивительное в этих трех впечатляющих абзацах состоит в том, что сама Елена Келлер считает, будто ее мозг обладал скрытой способностью к языку и нужно было лишь пробудить ее. Эта идея, по существу своему восходящая к Платону, не противоречит тому, что известно, благодаря изучению мозговых повреждений, о физиологии неокортекса, а также теоретическим выводам, сделанным Ноамом Хомским, сотрудником Массачусетского технологического института, данным сравнительной лингвистики и лабораторным экспериментам по обучению. Последние годы стало ясно, что мозг приматов, не являющихся людьми, тоже предуготовлен для восприятия языка, хотя, возможно, и не в той же мере, как человеческий. Трудно переоценить далеко идущие последствия обучения языку других приматов. Вот захватывающи и отрывок из «Происхождения человека» Чарлза Дарвина: «Как бы ни было велико умственное различие между человеком и высшими животными, оно только количественное, а не качественное... Если бы можно было показать, что известные высшие умственные способности, как, например, самосознание, формирование общих представлений и пр., свойственны исключительно человеку, что кажется крайне сомнительным, то не было бы невероятным допущение, что эти качества являются привходящим результатом других высокоразвитых интеллектуальных способностей, а последние представляют, в свою очередь, результат постоянного употребления совершенной речи». Тот же взгляд на огромное значение языка и общения между людьми мы находим в другом месте — там, где Книга Бытия рассказывает о Вавилонской башне. Бог, испытывая странное для всемогущего существа стремление к самозащите, обеспокоен тем, что люди собираются построить башню, которая достигнет неба. (Сходные чувства испытывал он и когда Адам съел яблоко.) Чтобы воспрепятствовать человечеству достичь небес, хотя бы и метафорически, Бог не разрушает башню, как, например, он разрушил Содом. Вместо этого он говорит: «Вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого» (Книга Бытия, гл. 2, стих 6-7). Долгое употребление «совершенной» речи... Какую культуру, какие изустно передаваемые традиции могли бы создать шимпанзе за несколько столетий или тысячелетий коллективного использования сложного жестового языка? Но если бы существовало такое изолированное и долго живущее сообщество шимпанзе, как бы стали они объяснять происхождение языка? Стали бы они смутно вспоминать Гарднеров и сотрудников Иеркского центра изучения приматов как легендарных народных героев или богов? Были бы у них мифы, подобные нашим мифам о Прометее, Тоте или Оаннесе, о божественных существах, принесших обезьянам дар речи? [ 28 ] И в самом деле, обучение шимпанзе жестовому языку явно имеет ту же эмоциональную окраску и религиозный оттенок, что и эпизод (полностью вымышленный) в романе «2001: космическая одиссея» и его экранизации, когда представитель развитой внеземной цивилизации чему-то учит наших далеких предков. По всей вероятности, самое поразительное здесь то, что существуют обезьяны, так близко подошедшие к грани, за которой стоит овладение языком, так страстно желающие обучаться, так прекрасно понимающие его пользу и умеющие столь изобретательно пользоваться языком, после того как их ему обучат. Но все это заставляет задуматься над вопросом: почему же они все еще находятся только у грани? Почему же нет обезьян с уже существующим у них сложным жестовым языком? Единственно возможный ответ, на мой взгляд, заключается в том, что люди систематически истребляли всех других приматов, которые проявляли признаки разумности. (Это особенно справедливо по отношению к видам, жившим в саванне, — леса все же представляли некоторое укрытие шимпанзе и гориллам, что и спасало их от полного уничтожения человеком.) Мы, очевидно, послужили для естественного отбора тем механизмом, с помощью которого он подавлял соперничество умов. Я думаю, мы так далеко отбросили назад разум и языковые способности нечеловекообразных приматов, что эти их качества стали едва заметными. Обучая шимпанзе жестовому языку, мы начинаем с запозданием возмещать причиненный им ущерб. Примечания:2 С далеких викторианских времен, с тех пор как шли знаменитые дебаты между епископом Уилберфорским и Томасом Хаксли, на идеи, высказанные Дарвином и Уоллесом, постоянно, хотя и безуспешно, обрушивался огненный вал возражений. Чаще всего их авторами были те, кто слепо придерживался умозрительных доктрин. Между тем эволюция — факт, с очевидностью демонстрируемый ископаемыми остатками и современной молекулярной биологией. Естественный отбор — удачная теория, способная объяснить этот факт. Весьма вежливый ответ на недавнюю критику естественного отбора, включая и такую оригинальную точку зрения, что теория эта — всего лишь тавтология («выживают те, кто способен выжить»), содержится в статье Стефана Джея Гулда «Этот взгляд на жизнь: несвоевременные похороны Дарвина», опубликованной в октябрьском номере журнала «Natural History» за 1976 год. Дарвин был, разумеется, человеком своего времени, склонный порой (как это видно по его замечанию относительно обитателей Огненной Земли, приведенному выше), проводя сравнение европейцев с другими народами, высказываться в пользу первых. На самом же деле человеческое общество в допромышленные времена намного больше напоминало сострадающих, общительных бушменов, охотников-собирателей, живших в пустыне Калахари, чем дикарей с Огненной Земли, которых Дарвин высмеивал, имея к тому некоторые основания. Но его прозрения — об эволюции, о естественном отборе как ее первопричине и о том, что все это имеет отношение к природе человека, — это вехи в истории познания человеком мира, особенно если принять во внимание то упорное сопротивление, которое встретили эти идеи в викторианской Англии и с которым, пусть в меньшей мере, они сталкиваются и ныне. 27 Испытываемые нами трудности в понимании животных или в налаживании контакта с ними могут проистекать от нашего нежелания усвоить иные пути общения с миром. Например, дельфины и киты, которые воспринимают окружающую среду с помощью необычайно развитого механизма эхолокации, также общаются друг с другом, используя богатый набор щелкающих звуков, все попытки интерпретировать которые до сих пор не имели успеха. Сейчас проверяется одно остроумное предположение, согласно которому при общении между дельфинами используются те локационные сигналы, что обычно испускаются объектами, про которые идет разговор, но при этом сами «говорящие» их и воссоздают. Таким образом, дельфин не «произносит» слово «акула», а вместо этого издает серию щелчков, соответствующую тому спектру звуковых сигналов, что был бы получен, если бы его локатор был направлен на реальную акулу. Согласно этой гипотезе, основная форма общения между дельфинами — своего рода акустическое звукоподражание, создание звуковых образов, в данном случае акустической карикатуры на акулу. Нетрудно вообразить, как подобный язык движется от конкретных образов к абстрактным идеям, используя нечто похожее на звуковой ребус — аналогично тому, как появлялась человеческая письменность в Месопотамии и Египте. Впоследствии дельфины смогут также строить звуковые образы, пользуясь одним лишь своим воображением, а не прошлым опытом. 28 Прометей, согласно греческой мифологии, дал людям огонь, научил их считать и писать. Тот — древнеегипетский бог, изобретатель письма, Оаннес — шумерский первочеловек. — Перев. |

|

||

|

Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |

||||

|

|

||||